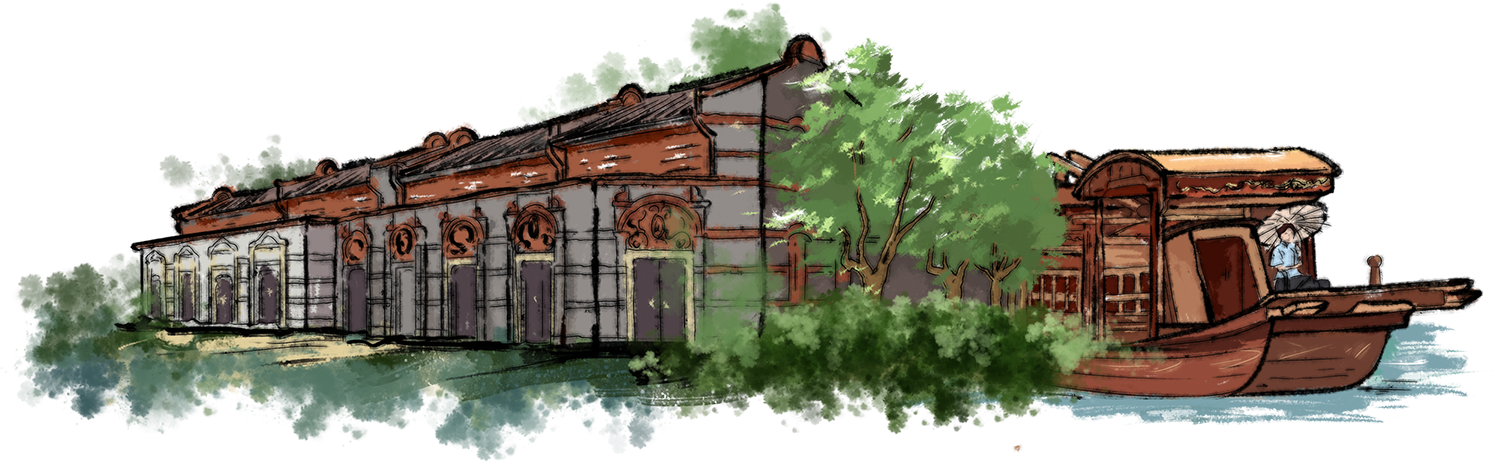

中共一大會址地處上海原法租界望志路106號,建于1920年秋。1921年7月23日,中國共產黨第一次全國代表大會在此召開。大會通過了黨的第一個綱領和第一個決議,選舉產生了中央臨時領導機構,宣告了中國共產黨的誕生。2017年,習近平總書記帶領中央政治局常委集體瞻仰會址并莊嚴宣誓,重溫入黨誓詞。

- 簡

介

視

視

頻- VR

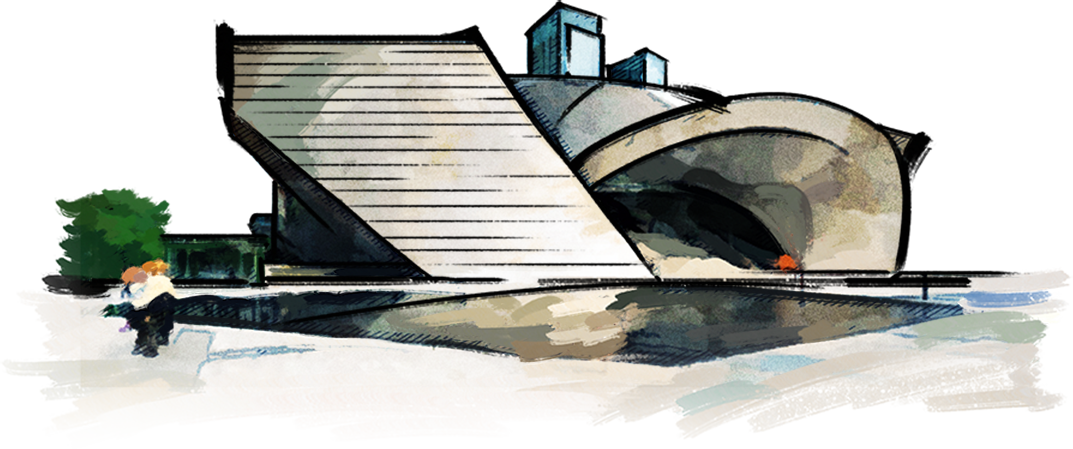

南昌八一起義紀念館是為紀念南昌起義而設立的專題紀念館。1927年8月1日,周恩來、賀龍等同志領導發動南昌起義。經過數小時激戰,占領了南昌城。揭開了中國共產黨獨立領導革命武裝斗爭的序幕,誕生了由共產黨獨立領導的嶄新的人民軍隊。

- 簡

介

視

視

頻- VR

井岡山革命博物館是為了紀念中國共產黨創建的第一個農村革命根據地——井岡山革命根據地而建立的。它是我國第一個地方性革命史類博物館,毛澤東親自審定博物館的基本陳列內容大綱,朱德親筆題寫“井岡山革命博物館”館名。1928年4月28日,毛澤東率領的秋收起義部隊,和朱德領導部隊在井岡山勝利會師。

遵義會議紀念館是為紀念中國共產黨歷史上具有偉大歷史意義的遵義會議而建立的。1935年1月,遵義會議舉行。會議確立實際以毛澤東為代表的馬克思主義的正確路線在中共中央的領導地位,是中國共產黨歷史上一個生死攸關的轉折點,標志著中國共產黨從幼稚走向成熟。

吳起縣中央紅軍長征勝利紀念園占地4.5平方公里,立足“中央紅軍長征勝利的落腳點和領導中國革命走向勝利的出發點”,以紀念黨中央和中央紅軍經過舉世聞名的二萬五千里長征勝利到達吳起為主題,以弘揚長征精神,回顧長征歷史,保護長征戰場遺址地為主要內容。

- 簡

介

視

視

頻

延安革命紀念館位于革命圣地——陜西延安,是新中國成立后建立的最早的革命紀念館。延安是中國革命圣地。黨中央、毛澤東等老一輩無產階級革命家在延安和陜北生活戰斗了十三個春秋,領導中國人民取得了抗日戰爭和解放戰爭的偉大勝利,形成了偉大的毛澤東思想,培育了光照千秋的延安精神。

- 簡

介

視

視

頻- VR

以信仰之光 照亮前行之路——“青年與青春山東”紅色歷史尋訪之旅

2021年5月,來自齊魯大地不同行業、不同領域的10名青年學員與1名活動黨史學習輔導員組成尋訪團,以“青年與青春山東”為視角,跨越山東五座城市,以煙臺膠東紅色文化陳列館為起點,前往濟南(大峰山)、棗莊鐵道游擊隊、臨沂大青山、威海文登天福山起義紀念館。【進入活動專題】

西柏坡是解放全中國的最后一個農村指揮所。黨中央在這里組織指揮了決定中國命運的遼沈、淮海、平津三大戰役,取得了戰略決戰的決定性勝利;召開了中共七屆二中全會,確定了建立新中國的大政方針,描繪了新中國的宏偉藍圖。西柏坡以其獨特的貢獻,彪炳于中國革命史冊,成為一座不朽的歷史豐碑。

- 簡

介

視

視

頻- VR

鐵人王進喜紀念館是我國第一座工人紀念館,建筑外形為“工人”二字組合,象征這是一座工人紀念館。頂部為鉆頭造型,正門臺階共47級,寓意鐵人47年不平凡的人生歷程。紀念館客觀、真實地展示了鐵人王進喜的生平業績及用終生實踐所體現的鐵人精神。

- 簡

介

視

視

頻

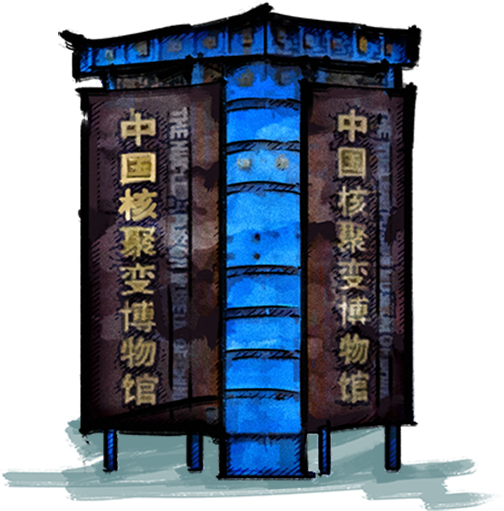

中國核聚變博物館見證了中國人在篳路藍縷的創業初期,聚焦解決未來人類能源問題的決心和毅力。開拓者們偏居一隅,忍辱負重,為了強國強軍夢,為了挺直中國人的脊梁,他們將一生歲月的芳華,慷慨奉獻,他們堅守在山野間,堅守在中國核工業的第一線,做驚天動地的事,做隱姓埋名的人,他們憑著對國家和人民的無限忠誠和對事業的執著追求,克服重重困難,把我國受控核聚變研究事業,一步一步向前推進。

- 簡

介

視

視

頻

孔繁森同志紀念館是全國目前獨家全面宣傳領導干部的楷模、民族團結的典范、黨的群眾路線的模范踐行者、“三嚴三實”的好干部一孔繁森同志光輝事跡的人物類專題紀念館,集中展示孔繁森為民務實清廉的典型事跡,頌揚他作為感動中國人物、新中國成立以來重大典型的壯麗人生,為全黨全社會廣泛深入持久地開展向孔繁森學習,加強理想信念教育,培育和踐行社會主義核心價值觀提供生動教學現場。

- 簡

介

視

視

頻

深圳特區40年的足跡被這座博物館“盡收眼底”。40年來,深圳作為我國改革開放的“窗口”、“試驗田”和排頭兵,以敢為人先的精神,大膽探索,勇于實踐,創造了令人贊嘆的發展奇跡。而深圳也將一如既往,“不忘初心、牢記使命”,為全國改革開放和社會主義現代化建設,續寫更多“春天的故事”。

- 簡

介

視

視

頻

簰洲灣98抗洪紀念館位于簰洲灣鎮八一路南側,分水災再現廳、抗洪救災廳、英烈永垂廳等。通過這一幅幅圖片、一件件實物、一個個鏡頭,重溫那段難忘的歷史,深情緬懷高建成等抗洪英烈,深刻地感受在抗洪搶險中涌現出來的可歌可泣的英雄事跡。在這場抗洪搶險斗爭中形成的“萬眾一心、眾志成城,不怕困難、頑強拼搏,堅韌不拔、敢于勝利”的偉大抗洪精神,成為中國人民彌足珍貴的精神財富。

- 簡

介

文

文

偉大

偉大

視

視