■編者按

大眾日報·大眾新聞推出“銘記歷史 緬懷先烈——熱血山河·青年記者重走抗戰路”系列融媒報道。青年記者重走熱血抗戰路,在跨越時空對話中銘記歷史、緬懷先烈,全方位展現山東人民英勇抗戰精神。

第四期報道聚焦陸房突圍。這是115師繼平型關大捷后的又一重大勝利,也是115師初到山東進行的第一次戰役性戰斗,使八路軍入魯作戰合法性得到認可。而它的深遠意義,在于“奠基禮”式勝利:不只為鞏固發展山東抗日根據地、取得抗戰勝利奠定堅實基礎,甚至影響到后來的解放戰爭。

115師初到山東進行的第一次戰役性戰斗,使八路軍入魯作戰合法性得到認可——

陸房突圍:一場“奠基禮”式勝利

□ 記者 齊靜 曹儒峰

盛夏時節,肥城市安臨站鎮陸房山區,郁郁蔥蔥,生機無限。

這是個不足10平方公里的小盆地,四面山巒起伏,唯東南方向有一缺口,缺口處地形險要。86年前,在這里,八路軍115師以劣勢兵力和裝備沖破日偽軍九路合圍,取得自身傷亡200余人、殲敵1300余人的重大勝利。這是115師繼平型關大捷后的又一重大勝利,并獲得時任抗戰最高指揮者蔣介石“殊堪嘉慰”的賀電,讓八路軍入魯作戰合法性得到認可。

而它的深遠意義,在于“奠基禮”式勝利:不只為鞏固發展山東抗日根據地、取得抗戰勝利奠定堅實基礎,甚至影響到后來的解放戰爭。

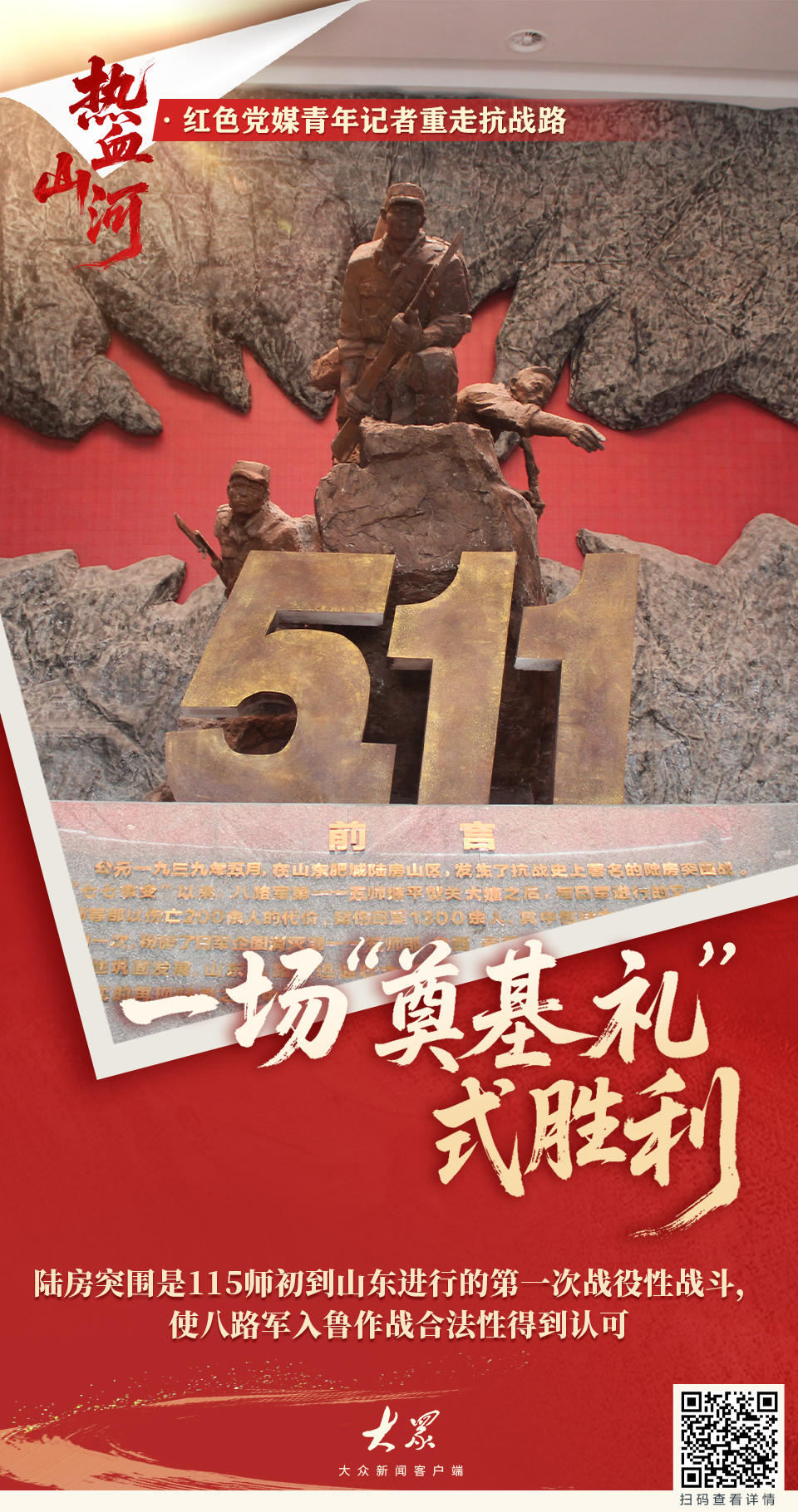

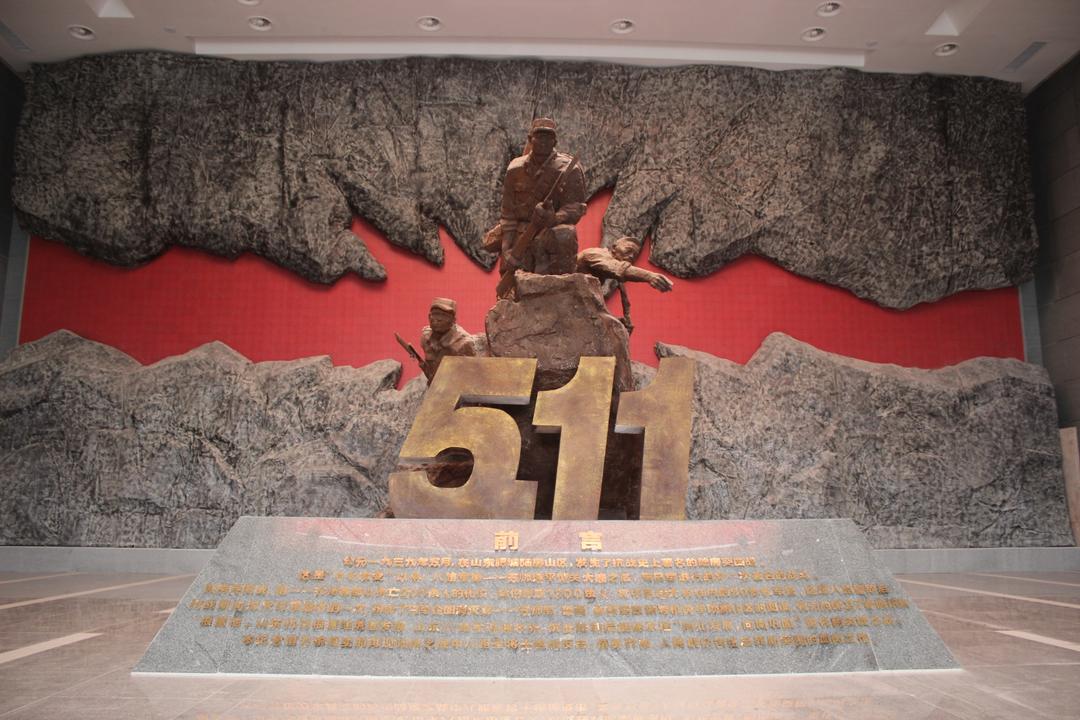

陸房突圍勝利紀念館內的主題雕塑。

鏖戰陸房:危急時刻絕地反擊

“殘酷的陸房戰場上,粉碎敵人的撲滅我們的迷夢;不怕敵人的合擊圍攻,更不怕敵人猛烈的炮火。”——《勝利的歌聲》

陸房突圍勝利紀念館內,一則有關日偽軍分多路進發泰肥山區“圍剿”八路軍的情報記錄引人矚目,這份情報是由泰西特委書記段君毅報送給115師代師長陳光的。一張薄紙,幾行密字,反映的是115師主力初入山東后被日軍盯上、隨時面臨“掃蕩”合圍的危機狀況。

從1938年下半年至1939年3月,115師主力分三批次挺進山東。3月初,115師在魯西首戰樊壩后,由代師長陳光和政委羅榮桓率領師部、直屬隊、686團一營、二營挺進泰西。這也引起日軍駐山東最高指揮官——第12軍中將司令官尾高龜藏的警覺。

1939年5月初,尾高龜藏調集8000余名日偽軍,配屬汽車百余輛、火炮百余門,分九路圍攻泰西抗日根據地。至5月10日,敵人將115師主力部隊等3000余人,合圍于以陸房為中心、縱橫不足10公里的狹小山地內,企圖全殲115師主力部隊。

走在安臨站鎮東陸房村,街道整齊干凈,路邊樹木成蔭。86年前,正是在這里,時任686團團長的張仁初,指揮全團多次打退日軍猛烈進攻。

“指揮部設在劉氏宗祠,從那里向西直通肥豬山,與安家林115師指揮部相距不遠;向東直通狼山,扼住安駕莊方向的來犯日軍。”站在劉氏宗祠內,東陸房村黨支部書記曲鵬指著遠方說。隨著手指方向看去,炮火紛飛的場景在眼前閃現……

1939年5月11日,拂曉。一陣激烈的槍聲響起,隨后是手榴彈的聲響,115師與敵人遭遇并發生交火。一時間,起伏的山巒上硝煙彌漫,沙石飛崩。

“東面,敵人十幾輛汽車開到安臨站了,離陸房只有十來里路!”

“南面,敵人先頭部隊進了安駕莊,正向陸房逼近!”

“西面,常莊附近發現了敵人!”

一份份敵情傳來,陳光意識到形勢萬分危急,立即命令各部迅速搶占陸房周圍制高點。戰斗在肥豬山、岈山和鳳凰山等陣地展開。

“肥豬山高400余米,是全戰場的制高點,是日軍的主攻方向。由686團兩個營據守,日軍多路輪番進攻,均被擊退。”時任115師司令部見習參謀的周樂亭回憶。

張仁初回憶陸房突圍時也提到,面對敵人發起的瘋狂沖鋒,686團戰士們是如何視死如歸、血戰到底:“敵人的第五次沖鋒開始了,在激烈的戰斗中,我軍與日寇短兵相接,展開了白刃戰。一連的一個戰士在接連刺死兩個敵人后被敵人刺中,他強忍著劇痛將刺刀刺進了敵人的胸膛;董指導員頭部負傷,仍接連刺死三個鬼子,用拳擊、牙咬與敵人扭打在一起,用盡最后的力氣,抱著敵人滾下懸崖,與敵人同歸于盡。”

夜,隨著一天殘酷的血戰降臨了。

精疲力盡且不慣夜戰的日軍,停止進攻,以重兵把守要道關口,待天明再發起攻擊。這時,一場夜幕掩護下的突圍開始了。

成功突圍:革命火種得以保存

“誓與陣地共存亡,支持到太陽落西方,全部要勇敢突圍!決沒有半點猶豫愴踉。”——《五·十一》

翻開《東陸房村志》,有這樣一句簡單的記錄:在陸房突圍戰中,村民孫世營給部隊(津浦支隊)帶路突圍,一直把部隊帶到東平榮花樹村。

兩行文字,寥寥數筆,背后卻是一場驚險無比、出奇制勝的成功突圍。

1939年5月11日22時許,在得到東平縣龍崮村沒有敵情的消息后,陳光等人隨即決定,趁日軍收縮兵力,分三路向龍崮村方向突圍。

“首長說,今天晚上我們要突出敵人的包圍圈,個人的所有物品全部扔掉。當時也沒什么別的東西,不外乎牙缸、挎包、衣服,這些都得扔掉。帶著什么呢?帶著武器,沒有槍的一人兩個手榴彈。”曾在津浦支隊參與突圍的唐殿誥后來回憶道。

張仁初也記錄了這次驚險的突圍:“我回首北望,黑黝黝的肥豬山上不時爆起一團團炮彈爆炸的火光,映紅了起伏的山巒……顯然,蠢笨的敵人被我火力襲擊阻擊嚇傻了,正不顧一切地轟擊肥豬山。他們沒想到,我們部隊此刻正憋著笑向西南疾進!”

在當地村民向導的帶領下,115師等部隊從肥豬山南側等山地突圍,出其不意跳出敵人包圍圈,12日拂曉到達東平縣無鹽村,取得陸房突圍的重大勝利。

陸房一戰,殲敵過千,軍民抗戰情緒高漲,震動全國。蔣介石亦致電朱德、彭德懷,“各該部在魯西奮勇殲敵,殊堪嘉慰”。“八路軍115師挺進山東本屬‘先斬后奏’,經此一役,蔣介石發了電報,在事實上承認了115師在山東的合法地位。”肥城市委黨史研究中心主任吳元勝說。

據周樂亭回憶,突圍后,115師政委羅榮桓高度評價了這次戰斗的意義:我們這個師是從井岡山下來的紅軍老底子,是中國革命的火種。日軍這次調動這么多兵力,滿想一舉撲滅這支火種。但我們突出來了,保存下這支火種,就是很大的勝利。

“這次勝利更深遠的意義,是‘保存火種,火種燎原’。這些火種后來發展成強大的抗日力量,建立了面積達12.5萬平方公里、擁有2400萬人口的山東抗日根據地,為抗戰勝利作出重大貢獻。抗戰勝利后,山東根據地派兵去東北,不但解放了東北全境,還一直打到海南島;留在山東戰斗的部隊,則發展成華東野戰軍的重要組成部分,解放了整個華東地區。”軍事科學院原軍事歷史研究部副部長、研究員支紹曾評價道。

紅色傳承:稚嫩童聲講述抗戰故事

“都知道,陸房突圍戰的前后十多年,咱肥城兒女赴湯蹈火不畏難。頭可斷,血可流,面對敵人不低頭。”——《紅色熱土數英雄》

“看,這片殘垣斷壁,就是當年日軍暴行的無聲鐵證……”在陸房突圍勝利紀念館,龍山小學二年級學生劉佳碩稚嫩卻堅定的聲音,穿透歷史的煙云,回蕩在參觀者耳邊。今年暑假,他和200多名小伙伴,志愿為大家講解這段烽火歲月。

開展“小小紅色講解員”活動,是當地傳承紅色精神、賡續紅色血脈的眾多舉措之一。

陸房突圍戰斗遺址、虎門突圍遺址……肥城,這片英雄的土地上,銘刻著不朽的紅色印記。近年來,該市堅持“把紅色資源利用好、把紅色傳統發揚好、把紅色基因傳承好”,弘揚紅色精神、發展紅色產業,走出一條紅色文化助推鄉村振興的發展之路。

“我們打好規劃保護、深度挖掘、活化利用‘組合拳’,讓紅色文化脈絡更清晰、內涵更豐滿、傳承更完整,不斷延伸產業鏈條,全方位激活紅色基因密碼。”安臨站鎮黨委書記聶兵介紹,以陸房突圍勝利紀念館為核心的國防教育研學基地項目正在加緊建設,將于9月全面建成。

“陸房突圍那一年,戰斗就在村正南。肥豬山,山高崖陡地勢險。686團,又有謀來又有膽……”在“紅色傳人”藝術團演出現場,由陸房突圍等紅色事跡改編而成的對口快板《紅色熱土數英雄》引來陣陣掌聲。

2024年,當地還組建“紅色傳人”藝術團,深入走訪烈士后代、老黨員,潛心挖掘整理塵封的英雄故事和黨史素材,將滾燙的革命歷史熔鑄進快板書、小品等百姓喜聞樂見的藝術形式之中,創作了《我家就在鳳凰山下》《紅色熱土數英雄》等20余部作品,累計開展惠民演出200余場次,讓紅色精神飛入尋常百姓家。

一個簸籃里的軍民魚水情

□ 記者 齊靜 曹儒峰

菏澤,冀魯豫邊區革命紀念館。展柜里一個特殊的物件,引起我們的注意。

黝黑發舊,長方形,木質。經詢問,此物名曰“簸籃”,是以前用來喂馬的工具。

與展柜里的槍炮、子彈相比,它顯得那么粗糙。我們打聽它的主人,因年代久遠,沒人能說得清,只知道主人是肥城市安臨站鎮東陸房村的一位村民。

冀魯豫邊區革命紀念館展出的簸籃。

“這是陸房突圍時,村民用來抬八路軍傷員的,當時有很多這樣的故事。”紀念館講解員楊洋說。

陸房突圍戰斗,自1939年5月11日拂曉打到下午,八路軍指戰員們粒米未進。從下午起,戰斗還在激烈進行著,鄉親們冒著生命危險,上山送水送飯,搶救轉運傷員。部隊勝利突圍后,日軍漫山遍野搜尋受傷后來不及轉移的八路軍戰士。東陸房村村民則利用山坡、石堰屋子,掩護搶救八路軍傷員。

東陸房村村民韓秀英老人冒著生命危險救下了一名負傷的戰士。她回憶:“仗打起來了,俺們跑到村外避難去,都在溝里趴著。咱八路下來了,俺掏出衣裳,給他換上,扒開麥壟,把他的衣裳埋了。當時想,要是有人問他是誰,俺就說是俺兄弟,俺爹就說是他兒。后來讓他喝了點水,吃了點干糧,就送他走了,穿著莊戶人家的衣裳。”

村民孔憲松在村北麥子地里發現了兩名腿部嚴重受傷的戰士,他將兩名戰士背到山坡地,藏在石堰屋子里。每天傍晚,他都來送水送飯。正是有孔憲松的掩護,受傷戰士多次躲過日偽軍的搜捕。十幾天后,戰士的傷情好一些了,孔憲松把兩名戰士送回部隊。戰斗還在進行,村民劉慶洲在南坡麥田發現一名戰士的腿被炸壞了,他將戰士背到一處洼地藏起來。日軍撤退后,又將傷員接回村里安置,直至部隊派人回東陸房村收容傷員時,才送交部隊……

在東陸房村,像孔憲松、劉慶洲這樣的村民還有很多。經初步統計,在日軍搜捕八路軍傷員時,6名勇敢的婦女把戰士認作自己的兒子或者丈夫,使6名戰士脫險,72名傷員和部隊留下的武器、物資無一受損。

陸房山區各村的村民,還利用熟悉地形的優勢,為115師等部當突圍向導。談起當時的情景,帶領部隊從岈山方向突圍的山套村村民郝京賢記憶猶新。他回憶說:“八路軍戰士集合開完會,當頭的說,老鄉,往岈山怎么走你知道吧?我說我知道。他說不要走大道,越小道越好。我說可難走了。他說難走不怕,有鬼子不怕,你給俺帶帶道,你別害怕,同志們保護著你。我就領著走了。我知道是八路軍,八路軍是咱自己人,咱還害怕?”

戰斗還在進行時,鄉親們冒著生命危險向陣地送糧食。“當時,俺叔伯爺爺董明亮是地下黨員,跟隨村長孫立長為686團二營籌集糧食,半天時間湊了5000多斤小米,還有饅頭、煎餅,由村自衛隊隊長董明言帶隊,繞過鬼子把守的東北、西南兩個大道,通過長嶺、拖山嶺上到肥豬山陣地。”今年75歲的大董莊村村民董貽河說。

聽完這些故事,我們明白了,不用再找簸籃的主人了。他們不是一個人,是一群人,是支持人民子弟兵的成千上萬的父老鄉親。人民的支持,是我軍由小到大、由弱變強的“傳家寶”。這件“寶”,永遠不能丟。

戰地報道還原敵寇眼中的“神兵”

□ 記者 齊靜 曹儒峰

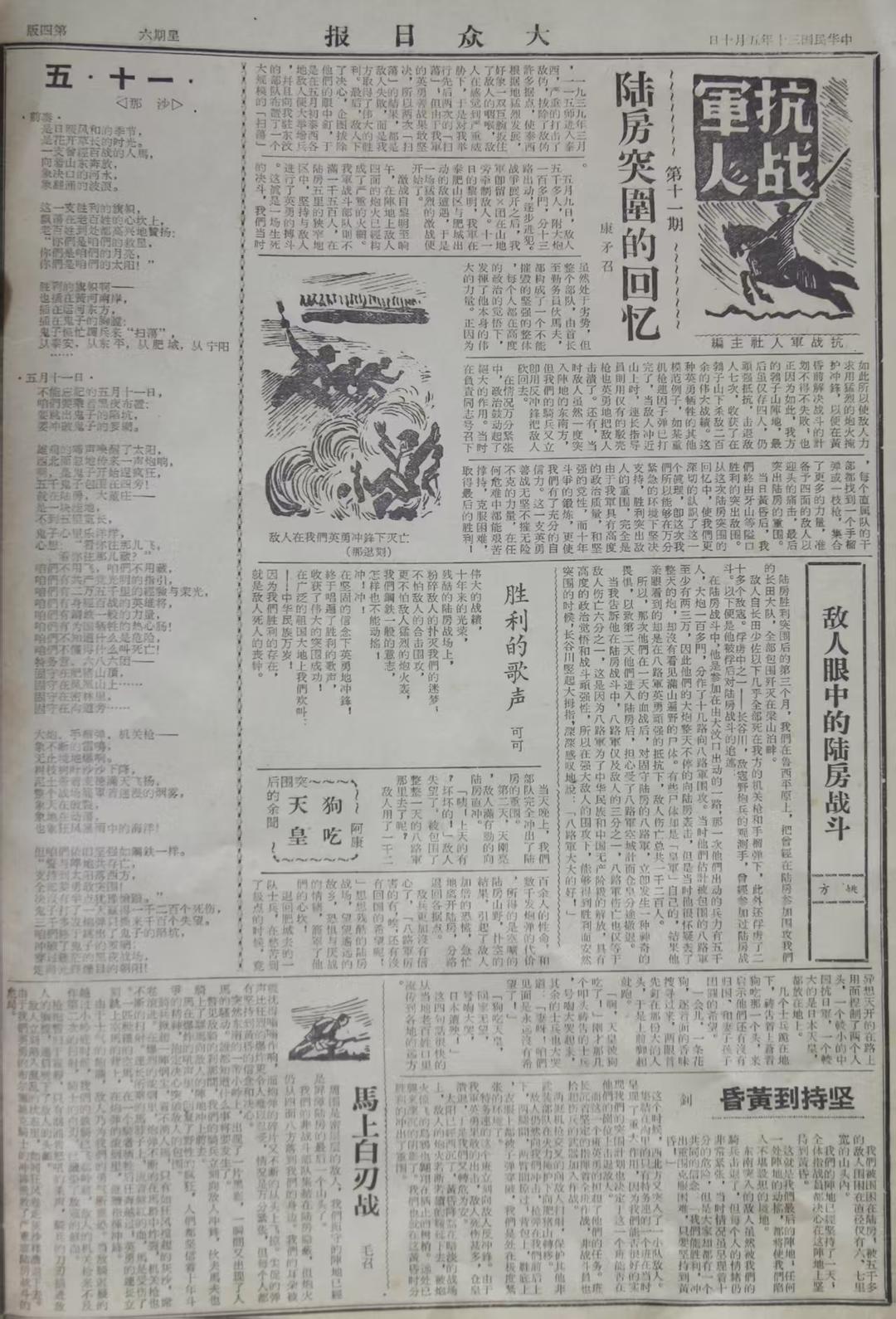

作為中共山東分局機關報,大眾日報分別于1939年、1941年對陸房突圍戰斗進行過兩次報道。

1939年5月12日拂曉,115師等部自陸房山區勝利突圍。7天后,《大眾日報》于頭版刊發消息《我軍獲得驚人戰果——以機動戰術殲敵八百》,報道了我軍粉碎日偽軍合圍陰謀的過程,但并未對陸房突圍戰斗細節作更深入報道。

1941年5月10日,陸房突圍戰斗即將兩周年之際,《大眾日報》又于第四版刊發了陸房突圍戰斗的相關內容。此次,報紙用了一個整版來呈現陸房突圍相關情況,不僅刊有詳細記錄陸房突圍過程的《陸房突圍的回憶》《馬上白刃戰》《堅持到黃昏》等文章,還刊有從被俘日軍視角看待陸房突圍戰斗的《敵人眼中的陸房戰斗》、突圍后的余聞《狗吃天皇》,以及兩篇歌頌陸房突圍勝利的詩歌《勝利的歌聲》《五·十一》。此外,版面還配有一張木版畫《敵人在我們英勇沖鋒下滅亡》。

大眾日報對陸房突圍的整版報道。

這次全面翔實的報道,不僅讓讀者更好了解八路軍陸房突圍時的戰斗狀況,更通過描述大量戰斗細節,生動展現了全體指戰員不畏強敵、臨危不懼、血戰到底的戰斗意志,鼓舞人心、催人奮進。

《陸房突圍的回憶》中寫道:“這真是一場生死的決斗,我們當時雖然處于劣勢,但整個部隊,由首長至勤務員伙馬夫,都構成了一個不能摧毀的堅強的整體……正因為如此,我方的鵓子山陣地,最后雖僅存四人,仍頑強抵抗,擊退敵人七次,收獲了在鵓子山下殺敵二百余的偉大戰績。”《馬上白刃戰》講述了戰斗中騎兵英勇作戰的過程:“當敵騎遲疑地越過小嶺底時候,我們的鐵騎已飛臨嶺前,敵人的機關槍來不及作第二次的掃射,騎士的白刃,已濺染了敵寇的鮮血。”

敵人如何看待我軍的陸房突圍?在《敵人眼中的陸房戰斗》一文中,曾參加過陸房戰斗、后被我軍俘虜的日軍長谷川進行了追述,記者對此進行了記錄:“當時他們估計被包圍的八路軍至少有兩三萬,因此他們的大炮整天不停地向陸房轟擊,卻沒有看見漫山遍野的尸體,有些尸體卻是‘皇軍’自己的……那次他們在一天的血戰后,對固守陸房的八路軍,立即發生一種神奇的畏懼,以致他們第二天進入陸房后,擔心受了八路軍空城計而倉皇分途撤退。”

作為八路軍三大主力之一,整編后的115師延續了紅軍精銳的優良傳統,戰斗力強。《大眾日報》在刊發陸房突圍戰斗有關文章時,配發的兩篇詩歌則從追敘部隊的光榮歷史入手,展示出陸房突圍能夠取得勝利的原因。如《五·十一》中寫到“咱們有共產黨光明的指引,咱們有二萬五千里的經驗與榮光,咱們有身經百戰的英雄將,咱們有鋼鐵一般的力量,咱們有為國犧牲的熱心腸……”

通過《大眾日報》對陸房突圍的兩次報道可以看出,當時的中共山東分局和山東八路軍對此次戰斗極為重視,報道贊頌了全體指戰員英勇頑強的戰斗精神,肯定了陸房突圍勝利對建立、鞏固和擴大山東抗日根據地的重大意義。

大眾新聞記者 齊靜 曹儒峰

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程