膠東在線8月19日訊(通訊員 李成修 崔方榮)從渤海之濱的煙臺到高原之巔的西藏聶拉木縣,跨越4000公里地理距離,攀上海拔4300米的高峰,煙臺毓璜頂醫院眼科醫生張晶議的腳步從未停歇。

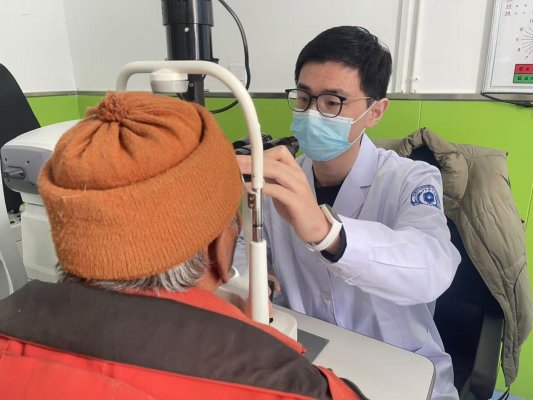

張晶議為患者做檢查

今年3月12日,作為煙臺市第九批“組團式”援藏醫療隊的一員,張晶議開啟了為期一年的援藏征程。“我想將光明播撒在這片離天空最近的土地上,讓每個孩子看清世界。”張晶議說。

責任:一腔熱忱奔赴高原

“選擇學醫是因為這門學科有鉆研感,能越學越明白,越明白越想幫助更多人。”談起自己的從醫初心,張晶議坦言醫學本身就讓他著迷,而研究生階段專攻眼科后,更是被這個“精細”的領域深深吸引。“眼睛是人體至關重要的感覺器官,人類90%的信息都通過視覺獲取。我的專業方向是小兒眼科,能親手為祖國的花朵撥開迷霧,這份成就感沒有任何事情能替代。”張晶議說。

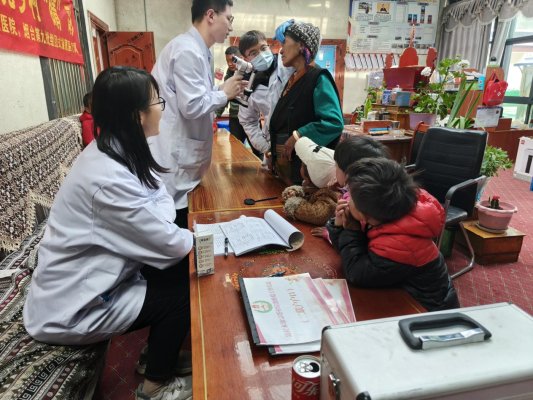

張晶議下鄉義診

從業五年,張晶議在眼科領域迅速成長。而他心底一直埋藏著一顆“援藏”的種子——上學時,導師曾赴西藏支援,講述過高原醫療的艱辛,從那時起,他便默默立下心愿:若有機會,一定要去西藏。他深知西藏地區眼疾高發,但醫療資源相對匱乏,當地群眾的就診意識也亟待提升。在他看來,援藏不僅是一次鍛煉自己的機會,更是一份沉甸甸的責任。“我既然有這個專業能力,就應該去為他們做些什么。”帶著這份信念,張晶議告別了熟悉的工作環境和親人,毅然奔赴遙遠的聶拉木縣。

初到聶拉木,高原反應如影隨形,拉肚子、氣喘成了家常便飯,但張晶議總是輕描淡寫:“總體還好,不影響工作。”話語間,滿是對使命的專注與擔當。而他也迅速克服高原反應,投入到當地的診療工作中。

專業:躬身力行守護光明

比起身體遭受的高原反應,更讓張晶議揪心的是當地眼病患者面臨的困境。一位70多歲的老人患上感染性角膜炎,短短三天內病情急劇惡化,角膜瀕臨穿孔。由于當地的設備無法支持手術,他憑借豐富的經驗,通過精準用藥控制住了感染,最終保住了老人的眼球。這次驚險的救治讓他深刻意識到,在聶拉木,“救急”只是第一步,更關鍵的是提升群眾的就醫意識,推動眼病的早發現、早干預,從源頭上減少可以避免的視力損傷。

作為小兒眼科的醫生,張晶議十分關注兒童的眼健康。“藏區這邊對孩子的視力重視程度遠遠不夠,有些孩子甚至長大以后都不知道自己有一只眼睛是失明的,還有些孩子因為高度近視引發弱視,可能會徹底失去光明。”提及這些情況,張晶議的語氣中滿是痛心。在愛眼日期間,他走進當地一所幼兒園,為孩子們開展科普講座、進行視力篩查,希望能讓孩子們從小就樹立保護眼睛的意識。

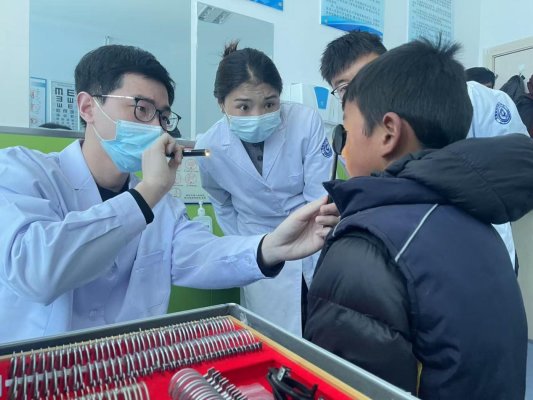

張晶議下鄉篩查白內障

為了讓更多人了解自己的眼健康狀況,張晶議還和當地醫生們一起下鄉義診,足跡遍布當地5個鄉鎮的48個村落。“我們隨身帶著藥,一些小問題當場就處理了,不能當場處理的,則提醒他們及時就醫。”張晶議說,很多人都是第一次做眼部篩查,對自己的眼疾一無所知,覺得上了年紀視力下降是正常現象。“每當看到村民們因為我們的篩查及時發現問題,避免了視力進一步受損,我就覺得所有的辛苦都值了。”張晶議說。

使命:把技術留在高原上

從決定援藏的那一刻起,張晶議就在心中定下了目標:為聶拉木縣培養出屬于當地的眼科醫生。“目前這里有兩名從事眼科相關工作的人員,其中一位還是從外科調過來的,對于眼科專業知識和操作并不算熟悉。”張晶議說道。

張晶議(左)為小學生檢測視力

在日常診療工作之余,張晶議把大量精力投入到對當地醫生的培養中,帶著他們學習眼科常見病的診斷與治療,熟悉眼科各類手術的操作流程。為了讓當地醫生能更好地掌握胬肉切除等外眼手術,張晶議自費從外地托運來一些動物眼球,以便手把手地進行實操教學。“我希望能把自己的技術留下來,讓當地醫生能更好地為群眾服務。”張晶議說。

此外,他還在全院開展高原地區眼健康的科普講座,從常見病癥狀到急救措施,從用藥規范到術后護理,事無巨細。“高原紫外線強,白內障、翼狀胬肉發病率高,但很多人對眼健康的認識不足,覺得眼睛有點不舒服沒什么大不了的,其實很多嚴重的眼疾都是從小問題發展而來的。”張晶議說,他希望通過自己的科普,能讓大家重視眼健康。為了實現這個目標,他不斷努力著。“醫院也給了我很大的支持,從健康科普手冊到手術的耗材,都準備得很充足。”張晶議笑著說,有了這些支持,他工作起來也更有底氣了。

張晶議(右)演示手術

“援藏不是一時沖動,而是一生的承諾。作為一名醫生,無論是在煙臺還是在聶拉木,我都會以患者為中心,盡己所能為他們提供最好的醫療服務。”張晶議說,即將在高原上度過的醫師節,注定會成為一段難忘的經歷,而他也會帶著這份獨特的記憶繼續前行,用自己的專業與堅守,讓更多人能清晰地“看見”這個美好的世界。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程