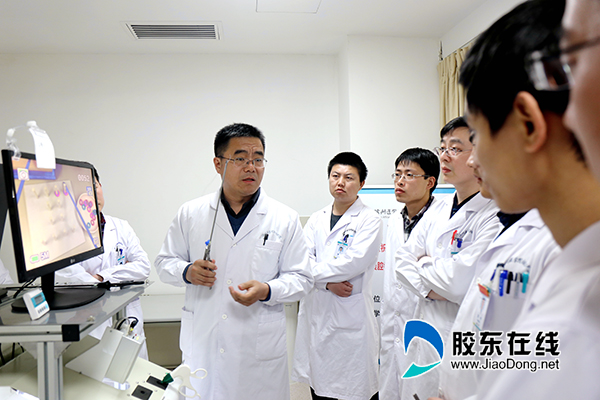

膠東在線1月28日訊(通訊員 黃瑾)每天7點30分,濱州醫學院煙臺附屬醫院胃腸外科、疝與腹壁外科的病房準時進入查房時間。早于上班前半小時查房,是陳軍團隊延續多年的習慣,也是科室“人文化關懷”最直接的體現。

陳軍是誰?在濱醫煙臺附院,他以科主任的身份帶領團隊將胃腸外科、疝與腹壁外科打造成煙臺市醫療衛生重點學科,“規范化治療”“人文化關懷”和“個體化、動態化治療方案”是他常掛在嘴邊的詞,他堅持醫療理念和技術的雙傳承,將胃腸外科、疝與腹壁外科推向了“國家級標準”,一舉攬獲了2020年“改善醫療服務示范科室”的國字招牌。

【人文關懷】

》》人文關懷中支撐起的“示范科室”,患者因此延長生命

在陳軍辦公室的進門處,一面特殊的錦旗懸掛在墻壁一側,錦旗背后的患者如今已經離世。救治過程中,陳軍團隊展現出的精湛醫術和人文關懷,讓患者家屬數度感動,并將感謝之情融于錦旗,送到了陳軍手中。

“謝謝您陳主任,走過很多地方,只有在您這里感受到了什么才是真正的醫生,真心地感謝您……”患者離世后,患者家屬向陳軍發來了道謝信息,肺腑之言中透露著對陳軍團隊的感激。這一條特殊的信息一直存在陳軍的微信里,時刻提醒著他堅守和傳承“人文關懷“的初心。

陳軍說,人文關懷的最直接體現便是換位思考。“如果我是患者或者患者家屬,我想讓大夫或護士怎么做?那我們就應該那么去做。”不論是在科室會議上,還是在對濱醫高校學生的教學課堂上,他希望每個醫護人員或是醫學生都能做一名“有溫度”的醫者——當患者的病情能夠被治愈時,要考慮如何將代價縮減到最小;當患者的病情確實無力回天時,要思考如何讓患者從心理上接受現實,讓他們能夠荷瘤生存(帶著腫瘤生存下去),為他們做心理疏導,相對延長生命。

病房里,在面對那些重癥患者時,陳軍總會用幽默的語氣說:“開玩笑地講咱們這叫與瘤共舞,你活到70歲了,本來就不可能像二三十歲時那樣了,現在確實也長了瘤了,怎么能讓這個瘤子不給你惹麻煩,你開開心心地享受每一天生活就可以了。”看似輕松幽默的幾句話,卻是經過陳軍的深思熟慮——“跟患者講一堆專業術語只能增加他們的壓力,要用最直白、最能讓他們聽懂的話來說才行。”

正是這樣的作風,他帶領的科室登上了國家“改善醫療服務示范科室”的領獎臺,也造就了“奇跡”發生。一名2004年確診肝癌的患者,在陳軍的指導下“荷瘤生存”,每年復查直至如今仍健在,17年的跨度早已打破了當初的“最后期限”。陳軍說,人總有一天會老,醫生亦如此。人文關懷應依靠醫者代代傳承,才能更有效減輕人們的病痛。

【規范治療】

》》一天查房2-6次讓治療方案動態化,牽頭建立多學科診療模式

在胃腸外科、疝與腹壁外科病房,這里不僅每天提前半小時查房,而且每天至少查房兩次。對于那些危重癥和急癥患者,陳軍帶領團隊要每隔4小時或6小時查一次,一天最多時6次查房。

為什么查得這么頻?對此,陳軍有他的考慮。“不能用一種方法來對待所有同類患者,作為大夫,得拿出時間和精力去研究,來判定這個病在不同的人、不同的時間段,是不是治療方案也不同,得隨時做出調整,這就是經常說的方案個體化、動態化。”陳軍說,如此一來,醫生自然會辛苦些,但增加查房頻次對患者來說卻是極大受益的,能夠及時發現病情的變化,達到最好的治療效果。“這就好比開車,要時不時調整方向,不能要撞墻了才想起轉彎,那肯定來不及了,對治病救人也是一樣的道理。”

這個習慣,自科室創建以來,陳軍及他的團隊已經堅持了6年。在他看來,真正以患者為中心,就要站在病人的感受上制定方案。正是這樣的初衷,陳軍帶領下的胃腸外科牽頭,聯合腫瘤相關科室如消化內科、肝膽外科、腫瘤內科、腫瘤放療、腫瘤介入、影像科、病理科、營養科等建立了胃腸道腫瘤多學科診療模式。每個診療組分別選配1到2名專業組秘書,協助首席專家開展工作。每周定時定點,為患者制訂出全方位、專業化、規范化診治策略,在合適的時間給予合適的患者以合適的治療。

陳軍說,在專業組成立后,已有超過百名患者經過多學科診療模式制定出“專屬方案”,手術患者R0切除率、并發癥均低于以往,更令人欣喜的是,晚期癌癥患者也通過多學科診療模式接受到了更合適的局部或藥物治療,提高了生活質量,有望獲得更長的生存期。

【技術領先】

》》打破陳舊以微創“保肛根治”,讓患者有尊嚴地活著

在醫患關系融洽的胃腸外科、疝與腹壁外科,許多患者不僅能感受到人文關懷,也著實體驗到了高水平的醫療技術。

不久前,一名95歲老人因直腸癌破裂被送進醫院,病情危重亟待救治,在取得家屬同意后,陳軍團隊為老人進行了手術。面對高齡患者手術風險高、難度大,手術時間要求短等現實問題,陳軍和他的團隊沒有絲毫猶豫,立刻制定了手術方案。在手術中,他們僅用了一個半小時,便將腫瘤切除,為老人進行了根治性治療。這一切的義無反顧,用他們的話來說便是“家屬不放棄,我們不放棄”。老人出院的那一天,甚至還能小步快跑起來,這讓陳軍更加確定,要帶領團隊不斷加深對技術的學習,不斷提升醫療水平,讓更多患者受益。

其實,陳軍及其團隊的“腹腔鏡超低位直腸癌保肛根治術”早已聲名遠揚,帶著“保肛”“微創”的關鍵詞,這項新技術在確保腫瘤得到根治的同時,還盡可能保留了肛門的排便功能,較以往常規開腹手術而言,為患者的生活帶去了更多便利,也減輕了對患者機體和周圍組織的損傷,讓更多人“有尊嚴地活著”。

同樣利用腹腔鏡進行的手術中,陳軍團隊從2019年7月開展的局麻和腹腔鏡下腹股溝疝無張力修補術日間手術,用短短一年時間,治愈患者就多達300余例。由于適時引入了“加速康復外科ERAS”治療理念,相比過去全麻或硬膜外麻醉時術前需要完善麻醉相關檢查、術中需要專業的麻醉器械、術后需要麻醉恢復等環節,縮短了住院時間,減輕了患者住院時的花費。陳軍將這稱為適應“高鐵時代”的舒適快捷手術服務。

技術領先的背后,是陳軍及其團隊的攻堅克難。他在團隊中提出每天學習的建議,并推薦科內醫生到國內知名醫院交流學習,在陳軍看來,只有不斷更新醫學知識儲備,才能在日新月異的社會變化中,站穩技術領先的橋頭堡。

【鏈接】

》》醫院連續三年獲得“改善醫療服務“的國字號榮譽

不僅是胃腸外科、疝與腹壁外科斬獲“改善醫療服務示范科室”稱號,濱醫煙臺附屬醫院也在貫徹落實國家“進一步改善醫療服務行動計劃(2018-2020)”以來,連續三年榮膺國家“改善醫療服務示范醫院”稱號,副院長宋守君也榮獲了“2020年度改善醫療服務突出貢獻工作者”稱號。

在改善醫療服務的努力中,醫院率先開通了我省首批互聯網發熱門診、兒童發熱咨詢門診、互聯網心理門診;打造門診預檢分診系統,引入紅外線測溫儀等設備;緊急改造醫院發熱門診通信系統;開展病案復印郵寄及藥品配送業務,保證疫情防控與醫院運營“兩手抓、兩不誤”。

優化門診流程,打造門診“三中心、六專科、六區域”分區模式,整合門診資源,多學科門診、涉外門診正式啟用;成立門診綜合服務中心,實現“開放式辦公、幫辦式服務”新模式。對建檔立卡的貧困人口實行門診“兩免兩減半”和住院“先診療、后付費”等惠民政策。門診部開通電話預約、現場預約、微信預約和網站預約等多種預約方式。醫技科室開啟全號預約,實現門診患者與住院患者錯峰檢查,保證門診患者當天完成超聲檢查,住院患者次日完成,超聲預約時間精確到30分鐘。

持續推進“一病區一特色”優質護理服務舉措,打造特色護理病區10個,開展特色護理服務項目47項。作為煙臺市首批“互聯網+護理服務”試點單位,持續推進互聯網+護理服務。醫學檢驗科貫徹落實京津冀魯醫療協同發展的戰略,自2019年起參加京津冀魯檢驗結果互認,提升了臨床檢驗質量在區域醫療機構內的權威性,方便了群眾看病就醫,目前醫院開展的檢驗結果互認項目共計49項。

一系列醫療服務的提升,為患者提供了更有利的就醫環境,讓優質醫療在基層中觸手可得,為煙臺衛生事業的發展助力加速。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程